いま、市場はAI革命という“新しい金鉱脈”の前に立ち尽くしている。

メディアが語る不安、中央銀行の戸惑い、指標の揺らぎ──それらは全て、構造的変化を前にした表層的な揺れにすぎない。私たち投資家が見るべきは、“トークン経済圏”という名の新しいインフラ、その構築に資本が流れ込む本質的な構造だ。

現状認識 ― 市場が直面している「見えない変化」

世界が騒然とする中で、マーケットは今、静かにだが確実に、構造的な変化に直面している。表面的には、リベラル系メディアによる景気後退懸念や悲観論が喧伝され、市場センチメントは依然として不安定である。だが、その水面下では、アメリカ本国において、極めて重要な構造転換が静かに進行している。

まず指摘すべきは、アメリカ国内で進むAI革命の深化である。ChatGPTを代表とする生成AIの普及を超え、現在は推論(Reasoning)フェーズへの本格移行が始まっている(これがDeepSeekショックの本質)。これに伴い、AIファクトリーの建設が加速し、トークン生成需要の爆発的拡大を背景に、クラウドインフラや半導体投資は再び新たな局面に突入しつつある。

さらに、トランプ政権下での政策転換が鮮明になっている。関税政策の再稼働、エネルギー開発の再進行、不法移民制御による労働市場の健全化、インフラ予算の本格執行など、実体経済を底支えする施策が次々と動き出している。

一方、日本に目を転じれば、厳しい現実が浮かび上がる。関税負担の高まり、中国依存の揺らぎ、AI革命に本格的に関与できる産業基盤の脆弱さ。これらの要素が重なり、日本経済は外需にも内需にも新たな成長エンジンを見出すことが難しい。加えて、日銀は金融正常化という名目を掲げるものの、現実には利上げを正当化できる経済状況ではなくなりつつある。

日米の経済構造は、これまで以上に明確な分岐を見せ始めている。アメリカはAI革命と国内回帰の波に乗り、新たな成長軌道を模索する。一方、日本は、これまでアメリカに許容されてきた“甘え”の構造が剥き出しになり、自立を迫られる局面に直面している。

この現状認識を踏まえた上で、市場がこれから直面する主要な影響要因を、次に整理していく。

市場動向に影響を与える主要ファクター

現在のマーケットを見通す上で、単なるマクロ指標の変動やセンチメントの揺れを追うだけでは不十分である。市場の本当の行方を左右するのは、むしろ水面下で進行する構造変化と、それに対する政策応答の方向性である。

以下、今後6〜12カ月において、市場動向に決定的な影響を与えうる主要ファクターを整理していく。

- 第一に、米国金利動向の変質が挙げられる。

- 表面上は、依然として利下げ期待が織り込まれたり剥がれたりと、不安定な金利観測が交錯している。だが、実態は明らかに変わり始めている。米国ではトランプ政権による大型減税とインフラ投資、AIファクトリー建設に伴う設備投資拡大が見込まれ、インフレの粘着性を維持しながら、むしろ金利上昇バイアスが強まりつつある。

- 一方、日本では、利上げ観測は政策担当者たちの希望的観測に過ぎず、現実の経済状況はそれを許容しない。日米間の金利差は、今後も拡大こそすれ、縮小する局面は見出しにくい。

- 第二に、トランプ政権第2期の政策実行フェーズが本格化する点である。

- 関税の導入は、単なる保護主義的措置ではない。国内産業育成と製造業回帰を促し、対米貿易黒字国へのプレッシャーを強める戦略的政策である。すでにTSMC、サムスン、トヨタなど、名だたる企業群がアメリカ国内での生産体制強化に動き始めており、この流れは一過性ではない。資本支出と直接投資の流れが変わることで、米国内の生産力強化と労働市場の底上げが同時に進行し得る。

- 第三に、AIファクトリー建設ラッシュに代表される、推論フェーズ突入後のトークン爆増である。

- 単なる生成AIブームを超え、推論需要が爆発的に拡大する局面では、GPU需要、データセンター再構築需要、ネットワーク高速化需要などが次々と連鎖する。この動きは、NVIDIAを中心としたAIハードウェア・インフラ企業群に莫大な成長機会をもたらすのみならず、クラウド事業者やインフラ建設企業にも波及する可能性を秘める。マーケットがこの“推論フェーズのスケール感”を真に織り込むのは、まだこれからである。

- 第四に、通商政策による「圧力と選別」が強まる点である。

- これまでの「自由貿易」の名の下で見過ごされてきた歪みが、トランプ政権下で次々と是正対象となっている。対中、対独はもとより、対日でも、長年甘やかされてきた構造への修正圧力が高まる。日本にとっては、対米輸出依存構造にメスを入れられるリスクが現実化し、経済成長の外部ドライバーが減衰することを意味する。

- 最後に、円安バイアスの本質的強化である。

- 日本経済は、自律的な成長ドライバーを欠く中で、関税圧力、対中輸出の鈍化、エネルギーコストの上昇といった複合的な逆風に晒されている。一方、米国は、強い内需、製造業回帰、エネルギー自給拡大といった基盤を強化している。こうした背景のもとで、為替市場ではドル高・円安の流れが構造的に定着しつつある。日銀が本気で利上げ出来る可能性は低くなり、むしろ介入による一時的な押し戻しを除けば、円安が時間軸とともにじわじわと進行する公算が高い。

以上のファクターを冷静に捉えれば、表層的な景気懸念やメディアに煽られたセンチメントに振り回されるのではなく、構造的変化に沿った中期的な市場戦略を考えるべき局面にあることは明らかである。

6〜12カ月の市場見通しと投資戦略

これまでの現状認識と主要ファクターを踏まえた上で、今後6カ月から12カ月にかけての市場環境を、冷静にかつ論理的に展望する必要がある。

結論から言えば、マーケットは徐々に、表面的な悲観論から構造的成長への織り込みへと転換する可能性が高いと考える。だが、それは直線的な回復ではなく、幾度かの「センチメント悪化局面」を挟みながら、中期的には堅調な上昇トレンドへ向かう、というイメージで捉えるべきである。

▶ 米国市場:推論AIと内需回帰の二重エンジン

米国株式市場は、今後半年〜1年のスパンで見れば、AIインフラ革命の爆発と、トランプ政権下での内需拡大政策が交錯することで、再び強い成長期待を織り込んでいくと考えられる。

特に注目すべきは、AI革命がいよいよ推論フェーズに入り、推論負荷の激増に伴う設備投資サイクルが次なる成長ドライバーとなる点である。NVIDIAを中心としたインフラ系半導体企業、データセンター拡張を担うクラウドベンダー、そして通信・冷却・電源インフラを支える企業群が、今後のマーケットを牽引する可能性が高い。

マグニフィセント7と呼ばれる超大型テック群について、メディアや一部アナリストは、バリュエーション警戒を叫ぶが、実態は異なる。最新データに基づけば、Apple、Microsoft、Meta、Alphabet、NVIDIAの予想PERは20〜30倍台に留まり、過去の水準や成長期待を踏まえれば、決して過熱的ではない。特に、推論AI革命の加速局面において、これらの企業は今後も高い収益成長を継続できる可能性が高く、短期的な調整を挟んでも、構造的成長ストーリーに変化はない。投資家は、短期的センチメントに振り回されるのではなく、構造の変化を見据え、確かなファンダメンタルズを持つ企業をどっしりと保有するべき局面にある。

加えて、インフラ法予算の本格執行、エネルギー開発再開、製造業回帰による直接投資増加といった要素が、広範な内需関連セクター(建設資材、産業機械、運輸・物流など)にも恩恵をもたらすだろう。

▶ 日本市場:円安メリットを消化しきれないリスク

日本株市場は、円安バイアスそのものは追い風となるものの、素直にそれが株高に直結する局面ではないと見るべきである。

なぜなら、円安による価格競争力向上を活かせる企業は限られ、むしろ関税圧力、中国経済の減速、AI革命への本格参入の困難さ、いずれもが日本企業にとって中長期的逆風である。自動車、機械、電子部品といった外需型セクターは、円安メリットを享受する一方で、対米貿易交渉や地政学リスク(台湾海峡問題など)の悪化による調整リスクを内包している。

日本市場で注目できるのは、あくまで半導体製造装置・精密部品など、AIインフラ投資の波に部分的に乗れるニッチプレイヤーに限られよう。逆に、内需関連株は、賃上げの一巡と物価高の負担増により、今後業績懸念が強まる可能性が高い。

▶ 債券・為替市場:ドル高・円安トレンドの維持

米国の金利は、当面は「下がらない」というより、「上げる理由を再び市場が織り込む」流れになりつつある。

推論AIに伴うCAPEXの増加、インフラ投資の再活性、トランプ減税による消費拡大期待などが重なることで、長期金利はむしろ再上昇しやすい環境に入っている。FRBの利下げは“急がぬ姿勢”が基本であり、市場が織り込む2〜3回の利下げ観測は、むしろ剥落のリスクが高い。

為替市場では、円安トレンドが緩やかに、しかし確実に進行する公算が強い。

ドル円は150円を再び定着ラインとし、構造的には155〜160円台へのチャレンジ余地がある。日銀の金融政策は正常化というより、利上げを見送らざるを得ない環境下に入っており、円を積極的に買う理由は乏しい。仮に為替介入があっても、それは時間稼ぎにすぎず、構造的な円高圧力の源泉にはならない。

▶ 投資戦略:構造理解に基づく資産運用

今後6〜12カ月の投資戦略で、何よりも重要なのは、「動かすためのストーリー」ではなく、「信じて持ち続けられる構造」にこそ着目することである。

市場の多くは、未だにリスクを煽り、資金移動を促す論理の中にいるが、真に成果を上げる投資家は、構造的理解に基づいて、自らの軸を持って保有を継続する者である。

- 米国株は、AIインフラ+構造的成長テック(NVDA、MSFT、GOOG、METAなど)を中核に、押し目で強化

- 日本株は、構造的にAI需要に絡むニッチプレイヤーに絞り、過度な分散や期待は抑制

- 為替は、ドル建て資産の保持が合理的。円建て資産は防衛的配分と割り切る

つまり、「動かないことが、最大の成果につながる」局面に近づいているとも言える。

構造を読む者だけが、市場を越える

今、世界のマーケットは、目先の経済指標やメディアの騒音に翻弄されながらも、その水面下で、確実に新たな成長軌道を探り始めている。

リベラル系メディアが唱える景気後退論、センチメント悪化を煽る短期的な物語に惑わされることなく、静かに、しかし確実に、アメリカは推論AIフェーズの到来とともに、新たな産業構造を築き始めた。それは、かつてのIT革命とは異なる、「知能そのものが資本になる」という未曾有の時代への入り口である。

他方、日本は、関税圧力、中国貿易の失速、AI基盤への参入困難といった外的逆風に晒され、自らの構造的な脆弱性を直視せざるを得ない局面に立たされている。

この現実を直視すれば、投資家がとるべきスタンスは明らかである。動かされるのではなく、自ら軸を定め、構造的理解に基づいて、静かに、しかし着実に行動すること。ファンダメンタルズに裏打ちされた企業を信じ、推論AI時代の爆発的な成長を長期にわたって取り込むこと。そして、表面的な相場の波に動揺することなく、あくまでも構造の変化を自らの羅針盤とすること。

短期的な調整局面が訪れることもあるだろう。だが、そのたびに問われるのは、市場のノイズではない。「構造は壊れたのか、否か」というただ一点だけである。

今後6カ月、12カ月。AIファクトリーが現実のものとなり、米国製造業の復活が本格化し、ドルが再び世界の中心に君臨するプロセスを、これからリアルタイムで目撃することになるだろう。

Fund Garage

主宰 大 島 和 隆

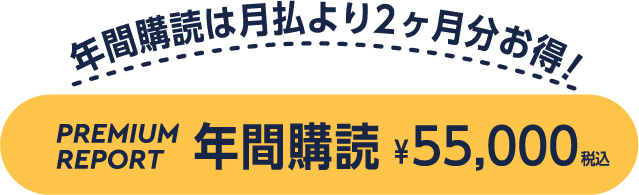

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。