昨今は「つみたてNISA」が一種の流行のようになり、新たに資産形成を始めたという方も多いでしょう。

しかし、「みんなそうしているからなんとなくオルカンにした」「インド株が今アツいらしい」といった情報に流されるまま、ポートフォリオを組んでいませんか。そうした「短期的な」値上がりを狙った「投機」は、非常にもったいないと言えます。なぜなら「投資」の醍醐味は、「長期的なトレンドに沿った成長」にあるからです。

今回は、投資を成功に導くポートフォリオの組み方を、プロのファンドマネージャーがお教えします。

投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。

(Fund Garage編集部)

投資成功の近道は、ポートフォリオの見直しにあり

そもそも「ポートフォリオ」とは?

今回は「FG投資家の心得シリーズ」として、「ポートフォリオ見直し」と大上段に構えてみたが、まず「ポートフォリオ」とは何かという定義から入らないといけないだろう。

なぜなら私の経験則的に、「ポートフォリオ」という単語の定義は個人投資家の場合、人それぞれだからだ。これは機関投資家とは異なる。実は前職のプライベート・バンクで日本のInvestment Solution※ TeamのJapan Head(責任者)を任されていた時も、プライベート・バンカーの人達に向けて、グローバルな投資哲学として最初にレクチャーするのは他でもないこの「ポートフォリオの定義づけ」からだった。(お客様に実際にコンタクトするのはプライベート・バンカーの人達の仕事なので、彼らを指導・支援するのが私の役目だった。)

結論から言ってしまおう。「ポートフォリオ」とはズバリ、「全金融資産の内訳」である。つまり、単なる「保有銘柄リスト」ではないということだ。

ちなみに「全金融資産」とは、例えば絵画やクルーザー、あるいはビンテージ・ワインコレクションなどを含む、資産価値があるもの全てを指す。

そして、「ポートフォリオ」という言葉を聞くのは、「ポートフォリオとして運用を管理しましょう」と教科書的に解説される場面だ。その理由については「分散投資」のためという。ならば「分散投資」とはどういうものかと言うと、「標準偏差」や「共分散」といった考え方が必要になる。

分散投資を敢えて選択する意味は、単位リスクあたりのリターンを最大化するためだ。単位リスクとは、「過去の値動き(変動率)の標準偏差」だ。さらにそこからポートフォリオを有効なものとするためには、それら各投資対象同士の「値動きの共分散」を表す数値が必要になる。

この辺りの知識は正直(現役金融マンであっても)、心許ない回答となる場合が多い。決して単純に「卵を一つの籠に盛るな※2」とか、「複数の銘柄や資産クラスに散らせば良い」と言って、何でもかんでも色々なものに投資をすれば分散投資になるというわけではないのだ。

※1…Investment Solutionとは、投資家の目標やリスク許容度に応じた個別のニーズに最適化された投資提案を指す。これには、資産配分・ヘッジ戦略・流動性管理・税制対策など、投資に関連する多様な側面が含まれる。

※2…「卵を一つの籠に盛るな」は、投資格言の一つ。籠(=会社)を落とせば全ての卵(=自分の資産)が割れてしまうことから、「全ての資金を一つの会社に集中させないように」の意。

ポートフォリオを見直す際に持つべきマインド

ならば、今まで「ポートフォリオ」と思って運用してきたものを見直そうと思ったら、最初に何をどうしたら良いのだろうか。

もし、ご自身ですべて賄おうと思うのならば、まずきっちりと「投資ポリシー」を設計することから始めよう。「投資ポリシー」とはつまり、ザックリと「どの程度の期間、どの程度のリターンを目指して、どんな方向性でリスクを取って、その代償である超過収益を得ようか」という計画である。

ここで最も重要なポイントは、「短期的に上手く儲けよう」と考えないことだ。投資を始めると、誰もが当然にして思うのが「いつ儲かるか?」ということだが、「儲かった」という実感が短期的にでも欲しいというのならば、投資方針自体を考え直すべきだ。

ひとつ具体例を挙げよう。「つみたてNISA」や、「変額保険の積立て」で老後の資産形成をしようとする人に対して、金融機関のアドバイスが「国際分散投資」という言い方になるのは、「国際分散投資=長期的に儲ける」という発想があることに由来する。

もっと噛み砕いて言えば、「数年単位では凸凹があるとしても、10-30年という単位で見れば間違いなく地球規模の経済は拡大するはずなので、その果実を地道に享受していきましょう」という考えだ。

一般的に、「○○ショック」と呼ばれるものは元本が原点復帰するまでに5年は掛かると言われる。どんなに図太い精神の持ち主でも、「本当に回復するのか?」という不安を5年近くも抱き続けるのは容易ではないだろう。逆に利益が乗ってきた時には、「そろそろ一旦利益確定して置いた方が良いのではないか」と悶々と悩むことがあるかもしれない。ましてやその後に凹もうものなら、かなり強い後悔に苛まれてしまう。

ただこれは、入り口での「投資ポリシー」の設計が曖昧過ぎるがゆえに起こっているだけだ。ここがしっかり理解できていないと、納得のいく投資はいつまで経ってもできないだろう。

まとめ

いかがだっただろうか。

海図も羅針盤も持たずに大海原の航海に向かう勇敢な人をこの目で何度も見てきたが、このレポートをお読みになったみなさまには最低限、海図と羅針盤を持ち目的地を定めてから船出をしていただけたらと私は願っている。

旅の途中で、予定の航路から外れたと思ったり、行き先を変更したいと思ったり、あるいはもっと違った旅をしてみたいと思ったりしたら、それまでの航海記録を見直して作り変えれば良い。

ただ実は私自身、ファンドマネージャーになって相当な年数が経ってからこうしたことに気がついた。そしてそれが「右肩上がりのビジネス・トレンド」(有料版レポートで毎週ご紹介しているコーナーです)という形になり、「自分でわからないものには手を出さない」という基本方針も身についた。

日本では情報は無料がデファクトスタンダードと思われているが、欧米では優良な情報は有料というのがデファクトスタンダードだ。だから「垂れ流されている情報」を当てにはしない。その情報が提供されている真意が読めないからだ。

そういったことも踏まえながら、皆さまのサポートをこれからも続けていけるよう、FundGarageとしても全力を尽くしていこうと思う。

編集部後記

こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。

公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。

また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。

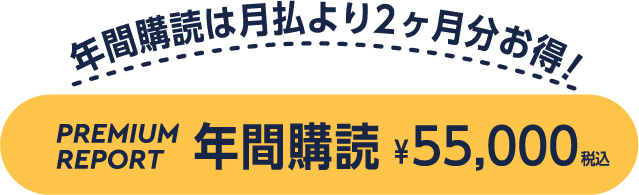

<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。