前回の無料記事『マイクロンテクノロジーの決算とメモリ半導体の世界』でお伝えした、マイクロンテクノロジー(MU)の決算発表。そこでは、「NANDおよびストレージ事業で記録的な売上高を達成した」という結果がありました。

では具体的に、データストレージ分野にはどのような流れが今後やってくるのでしょうか。

今回はその背景を追いながら、今後のビジネストレンドをプロのファンドマネージャーと考察していきましょう。

投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。

(Fund Garage編集部)

右肩上がりのビジネス・トレンド 〜データストレージの進化〜

「データストレージ」ってどんなもの?

早速、まずは「データストレージの基礎知識」について簡単に解説していこう。

「ストレージ」とは、要するに「貯蔵、保管」することであり、それらの場所を指す。つまり「データストレージ」とは、「データの保管場所」であり、コンピューターのプログラム・演算や処理が必要なデータ・処理によって新たに生み出されたデータなどが保管されている。

一般的な名称としては、

- キャッシュ(Cache): CPU/GPUが一時的にデータを保存する高速なメモリー。

- メインメモリー(DRAM): 作業領域としての揮発性メモリーで、CPU/GPUと頻繁にデータをやり取りする。

- SSD(NANDフラッシュメモリー): 非揮発性メモリーで、HDDよりも高速だがDRAMやキャッシュよりは遅い。

- HDD:伝統的なディスク型ストレージで、安価だが読み書き速度は最も遅い。

がデータストレージとして知られている。

「HDD」「SSD」というデータストレージの歴史

では、従来のストレージ「HDD」と「SSD」についてご紹介しよう。

HDDの中身を見たことがある人は少ないかも知れないが、蓋を開けると中には複数枚の記録メディアとして「ディスク」(主にHOYA(7741)が作っている)が内蔵されており、これが高速で回転する(NIDEC(6594)製のブラシレスモーター)ようになっていた。

そして下の写真の赤丸で囲んだところ、丁度レコードに載せる針のように見えるが、これが「磁気ヘッド」と呼ばれるものだ。これは回転するディスクにデータを書き込んだり、読み取ったりする部分で、TDK(6762)やレゾナック・ホールディングス(4004)などがしのぎを削っていた。

当初は3.5インチだけだったのが、やがてノートパソコン向けに2インチHDDが登場、実はiPhoneの前身ともなったiPodの初期モデルには更に小さな1インチのHDDが搭載されていた。どれも最初はIBMが手掛けている。

さて、そのようにHDDは小型化が進む一方で、データをディスクに書き込んだり(厳密にはヘッドがディスク上の磁性を変化させる)読み取ったりするので、どうしても高速化には物理的な限界がある。

そのため2000年代後半から2010年代初頭にかけて、遂に2インチHDDとほぼ等しいサイズの「SSD」が登場した。SSDとはSolid State Driveの略で、ケースの中には記録メディアの代わりに不揮発性メモリ(=電源を切ってもデータが消えない)であるNANDフラッシュメモリー半導体がならぶ。参考までに下の写真の左から、3.5インチHDD・初期SSD(2インチサイズ)・現在主力のSSD「NVMe(Non-Volatile Memory Express)」となっている。

ちなみに、もしNVMeを搭載したパソコンの速度に慣れてしまったら、(仮に他のスペックが同じものでも)もう元のSSD搭載パソコンには戻れないだろう。それほどデータストレージの速度というものは、劇的にPCの快適さに影響を与えるのだ。

AIコンピューティングとデータストレージの進化

昨今のAIの進化にともない、GPUアクセラレーターを使った大量データ処理が必要になってきている。つまり、従来のCPU中心のシステムに比べて、膨大なデータを「高速に」「リアルタイムで」処理する必要があるのだ。

このため、ストレージシステムの構成も従来のコンピューティングシステムとは異なる構成が要求される。現在の状況を以下に整理しよう。

データアクセスの高速化

SSDやDRAMといった高速ストレージが、従来のHDDのような低速ストレージに取って代わる。特にDRAMは揮発性メモリーとして知られ、モデルの処理パフォーマンスを最適化するために重要。

データの頻繁な読み書き

たとえば、AIモデルのトレーニングではデータを何度も処理するため、読み書き性能が低いHDDは不向き。エッジAIやリアルタイム処理の場面においては、より高速なSSDやDRAMが求められる。

非構造化データの爆発的な増加

非構造化データ(テキスト・画像・ビデオなどのデータ)は従来と比べて非常に多様かつ膨大であり、AIによる処理の主な対象となってきている。特にエッジAIにおいては、ローカルでデータを処理しつつ、クラウドやデータセンターに送り返す仕組みが必要となるため、効率的なストレージシステムが求められる。

NVMeストレージの活用

AIの高パフォーマンスコンピューティングにおいて、NVMeプロトコルを利用した高速ストレージが標準となりつつある。これはSSDの性能をさらに引き出し、GPUやその他のアクセラレーターとデータのやり取りをより効率化するため。

まとめ

いかがだっただろうか。

これまでも何度かご紹介してきたように、現在は「アクセラレーテッド・コンピューティング」が半導体業界のトレンドとなっている。それに伴いGPUの進化は言わずもがな、データストレージやメモリの分野も大きな変化を見せているということが今回お分かりいただけたら幸いだ。

「技術者でもないのにこんな知識が投資に必要なの?」と思われる方もいるかもしれないが、実はこのいわゆる「オタクである」ということは「右肩上がりのビジネス・トレンド」を地道に追う助けとなり、のちにそれが大きな果実となるのだと私個人的には実感している。ぜひ、これからも共に楽しんで投資活動をしていきましょう。

編集部後記

こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。

公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。

また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。

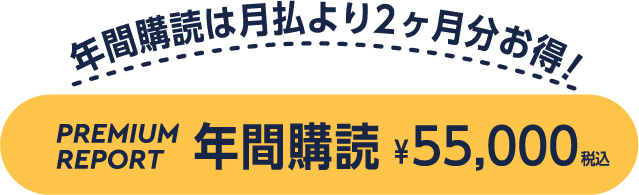

<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。