投資活動を始める際、「リスクを軽減させるために分散投資をしましょう」というアドバイスを受けたことはありませんか。投資初心者であるほど、「確かに選択肢は多い方がリスクが少ないかもしれない」といった考え方に陥りやすいですが、実はここに問題があります。

今回は、そんな「分散投資」を失敗させないために必要な考え方について、プロのファンドマネージャーが解説します。

投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。

(Fund Garage編集部)

「分散投資」という言葉に騙されない

「分散投資」と「ポートフォリオ」の基本的な考え方

投資をするにあたり「分散投資」というものがあるが、これは実に厄介な考え方だ。なぜなら、色々な使い方ができてしまうある意味便利な言葉だからだ。

ひとくちに「分散」と言っても、その対象も様々である。たとえば、「国際分散投資(グローバル分散投資)」は一般的に、国・地域を分散させるほか、金融商品もひとつに絞らず投資対象とする。国内外株式・債券・金・不動産といった具合に色々と手を出すパターンだ。さらに、資金の投入時期をそれぞれ変えていくやり方もある(国際分散投資は長期投資が基本)。

そもそも、投資に不可欠な「ポートフォリオ」も分散投資の原点と言えるだろう。また、日常生活レベルで「リスク分散のために、A案だけでなくB案も用意しておこう」というような場面も、一般的な「分散投資」の考え方と似ている。

だが、冒頭でもお伝えした通りこの「分散投資」というものは非常に難題で、その「効用」をきちんと得ようと思ったら、実は一筋縄ではいかない。なぜなら、個別銘柄ならば個別銘柄ごと、アセットクラス(資産分類)ならばアセットクラスごとの値動きのデータから「共分散」という数値※を計算して相関性を見出し、さらにその効用を最大化するような組み合わせの比率を計算して初めて、妥当な「ポートフォリオ」が組み上がるからだ。

単純に分かりやすい例を挙げると、「トヨタ自動車株・日産自動車株・本田自動車株」を等金額投資したところで、ほとんど分散効果は得られないことは容易に想像がつくだろう。なぜなら、全てが同じ「クルマ産業」という大きなリスクを共有しているからだ。

逆にたとえば「薬品株・電機株・不動産株」と組み合わせてみれば、そこそこ別々の動きをしてくれそうで分散効果もありそうだと想像できる。とはいえ、どの場合でも最終的には数字で計算し検証してみない限り、確かなことは言えないのだ。

「ポートフォリオ」の組み方に疑問を持ちの方は、以前の無料記事『投資家の心得:ポートフォリオ見直しの基本』でより詳しく解説しているので合わせてご覧いただきたい。

※…「共分散」とは、2つの資産がどれだけ連動しているかを示す数値。-1から1までの数値で表され、0に近いほど相関は小さく(一方の株価が変動したとき他方の株価への関連は少ない)、1あるいは-1に近づくほど相関は大きい(一方の株価が変動するとき他方も変動する)。なお、1であれば同じように変動するし、-1であれば逆に変動する。

投資先は「本家」で充分、無理に分散させる必要はない

ただこうした知識の流れからか、

- 「エヌビディアがAI革命の本命だという事は分かるのだけど、もう高いから、他に何かいいのはありませんか?」

- 「HBMの生産遅延が気になります。これは○○○等にも影響がありますか?」

といった意見を耳にする機会が最近増えてきた。前者にはエヌビディアに集中するより他の銘柄に「分散」させた方が良いのではという意図が読み取れ、後者には既にGPUの話からHBMメモリーの企業に目をつけ、更にその関連へと投資先を「分散」したということが分かる。

だが、この手の発想を持っている方々に是非ともお伝えしたい一言は、「親亀こけたら皆こけた」だ。正直、これでは分散にも何にもなっていないとしか言えないのだ。

それは一体どういうことか?——つまり、全てドラマの主役はエヌビディアでしかなく、エヌビディアが期待されているドラマが終わってしまえばその脇役たちの役割も当然にして終わる、ということだ。

ちなみに後者は、「どうしてそんなにマニアックな銘柄(=決して大きな会社ではなくどちらかというとニッチな企業)にまで掘り下げたの?」と聞いてみたくなる好例である。ただ実は、案外こうした事例は少なくないことも私は心得ている。後者の投資アイデアはやはりエヌビディアを起点としているものの、「エヌビディアのGPUが伸びている→そのGPUパッケージの中に混載される主要なパーツとして高帯域メモリーのHBMというDRAMがある→そのDRAMを作る時に使う製造装置メーカーに投資をしている」という派生が起こっているのだ。

本家に集中することを避けて「分散」するために、「本家関連銘柄」なるものが市場を賑わすことが多いのは確かに事実。ただそれは、大きなビジネストレンドのフェーズが末期に来ていて、「最後のひと絞り」の最後の一滴まで味わおうとするのでなければ、基本は「本家」だけで十分だと常々私は思っている。

だからこそ、数千億円を運用していた頃でさえ、投資銘柄数は日米を合わせて40~60銘柄程度だった。そもそも「関連銘柄」と呼ばれるものが、本当に「関連」があるのかさえ、私は疑ってかかるタイプだ。ファンドマネージャーがポジションを変えようとか、少しリスク・エクスポージャーを減らそうなどと考えた時、まず最初に行うのは「枝葉の切り落とし」だということも知っておいていただきたいと思う。

まとめ

今回は、投資家が心得るべき「分散投資」の考え方とリスクをメインテーマとしてお話ししたが、いかがだっただろうか。

ただ「分散」させればリスクを軽減させられるわけでもなく、とはいえ何も考えずに王道とされるものだけに投資をすれば良いかと言えばそうではないというのが、「ポートフォリオ」を組む際の肝となる。

そう(毎度お伝えしているように…)、つまるところ投資には地道な調査と努力が不可欠なのだ。今回のテーマに沿った表現をすれば、適切な分散投資をするためには関連企業同士がどのような役割でトレンドを作っているかを理解することが大事である。

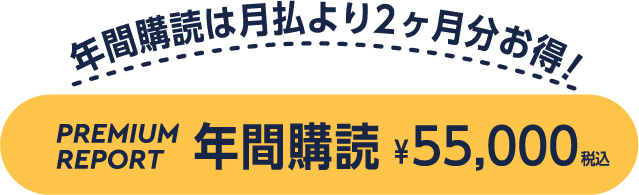

そのために、FundGarageではプレミアムレポートで毎週必ず「右肩上がりのビジネス・トレンド」をご紹介し、一次情報を元に市場動向の整理を行なっている。この作業は、投資活動の年数や慣れ不慣れに関わらず、投資家ならば本来誰しもがやるべきリサーチだと私は信じてやまない。ぜひ、FundGarageプレミアム会員限定の情報もご活用いただけたら嬉しく思う。

編集部後記

こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。

公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。

また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。

<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。