パンデミック後、突如として現れた「Generative AI(生成AI)」は世界中の人々を虜にさせ、今やAIは人間にとって毎日接触するほど身近な存在となりました。

このように目まぐるしい成長を遂げるAIですが、実はその成長過程は4つに分けることができます。

今回は、AIが辿ってきた4つのフェーズとその現在地、そして将来の展開に不可欠な「AIファクトリー」について、プロのファンドマネージャーが解説します。

投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。

(Fund Garage編集部)

AIが遂げた成長の4つのフェーズ

2022年11月に対話型AI「Chat GPT」(Generative AI)が登場してからまだ3年にも関わらず、AIは飛躍的に成長した(現在も成長中)。登場当初はまだ文章の精度がぎこちなかったAIも、今や人間と遜色ないほどの自然な会話を繰り広げている。

しかし、この成長はある日突然起こったものではなく、いくつもの段階を経て実現し、今もなお進化している途中ということを理解しておく必要があるだろう。

具体的に、AIの進化は以下4つのフェーズに分けられる。

- Perception AI(認識型AI)

- Generative AI(生成型AI)

- Agentic AI(行動型AI)

- Physical AI(物理型AI)

今回は、これら4フェーズの各特徴と、市場や産業に与えるインパクトについて見ていきたい。

各フェーズの特徴

まずは、AIがたどってきた4つのフェーズの特徴について確認しよう。

<第1フェーズ> Perception AI(知覚するAI):五感の代替

画像認識・音声認識・自然言語処理といった、機械が人間の感覚を補助する段階。主に2010年代に大きく発展し、自動運転・音声アシスタント・検索最適化などで応用された。この時点ではまだ、比較的軽量な演算で処理可能だった。

<第2フェーズ> Generative AI(生成するAI):人間の表現の模倣

ChatGPTに代表されるような、テキスト・画像・動画・音楽などを「生成」するAI。2022年以降急速に市場を席巻。演算需要は指数関数的に上昇した。

<第3フェーズ> Agentic AI(自ら考え、行動するAI):目的と行動の連結

複数の生成AIやツールを連携させ、自律的に目的を達成する「エージェント」型AI。タスク分解・計画・実行というプロセスが必要となるため、メモリ・通信・並列処理の負荷が格段に上がる。(←現在はこのフェーズ)

<第4フェーズ> Physical AI(現実世界で動くAI):現実世界との融合

ロボティクスやスマートマニュファクチャリングなど、物理空間におけるAIの実装をめざす。AIはもはや、現実世界と融合し操作する存在へと進化していく。

Reasoning AIの登場〜Generative AI からAgenticAI へ〜

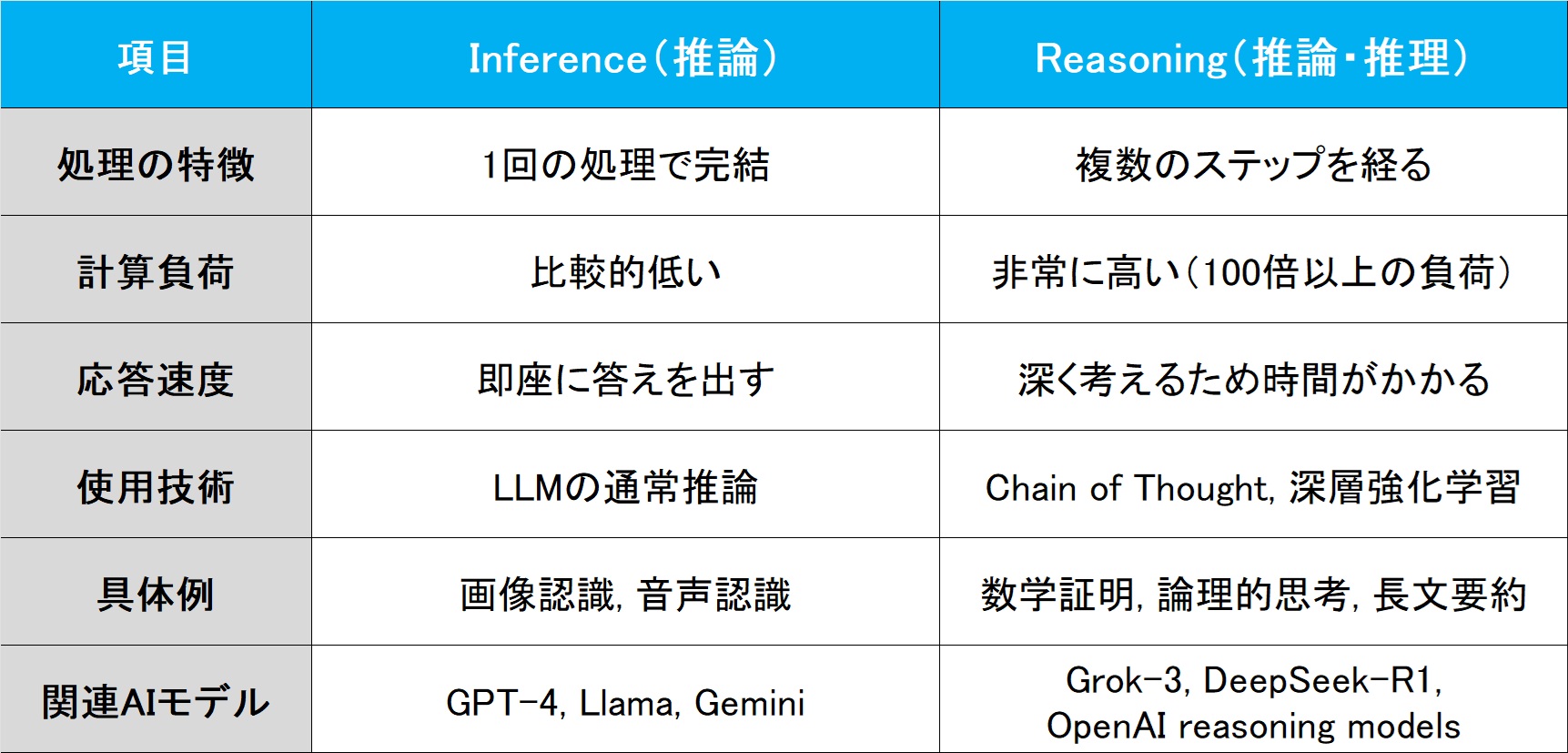

特に第2フェーズ「Generative AI」から第3フェーズ「Agentic AI」へ移行するにあたり、AIの推論は「Inference」という概念から、推理・論理的思考を伴う「Reasoning」という推論の段階へシフトした。

Chat GPTを長く使ったことのある方ならお分かりいただけると思うが、登場当初はちんぷんかんぷんな答えをAIに出された経験も少なくはないだろう。しかし、最近では長文でかなり高精度の答えを私たちにくれるようになった。

これは、「入力されたプロンプトに対し即座に応答する(=Inference)」というシンプルな処理ではなく、AI自らが「質問内容を反復しながら深く考える(=Reasoning)」ことで解答の精度を上げていくことが実現可能になったからだ。

イメージやすいように、具体例を挙げてみよう。

- 例1)数式の証明

「この数学の問題を解け」→証明しながら、複数のステップを経て答えを導く(⚠️Inferenceの場合は解答を即答)。 - 例2)会話AIの高度な応答

「この事象についてどう考えるか回答して」→事象について深く理解し、背景知識をもとに長文で返答(⚠️Inferenceの場合は定型文)。 - 例3)長文の文脈理解と要約

「この長いドキュメントの要点を要約せよ」→全体の流れを考慮し、論理的に最適な要約を作成(⚠️Inferenceの場合は各部分を個別に要約)。

下表もぜひご参考いただきたい。

AIファクトリーについて

「AIファクトリー」と「トークン」

「NVIDIA のエンドツーエンドのアクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームにより、AI ファクトリーはエネルギー効率の最大化を図りながら AI トークンを生成するよう最適化されており、企業がより高い ROI で安全かつ将来に備えた AI を導入することが可能になります。」(NVIDIA公式HPより)

みなさんは、「AIファクトリー」という言葉を耳にしたことがあるだろうか。「AIファクトリー」とは、AIの適切な開発や運用を支えるためのインフラストラクチャだ。

Reasoning AI、Agentic AI、そしてこれからのPhysical AIへの進化には、従来のデータセンターでは処理しきれないほどの計算とデータ処理が必要になる。これを効率的かつ正確に進めるのがAIファクトリーの役目だ。

このAIファクトリーという概念は2023年にNVIDIAのジャンセンCEOが初めて公に語ったものであり、2025年のGTC基調講演では「世界はあらゆる産業にAIファクトリーを必要としている」と明言された。

AIファクトリーの仕組みは、

①データのトークン化 → ②トークン化された情報を加工・変換※1 → ③変換されたものをアプリケーション(製品)に適用※2

という3段階になっている。

また、冒頭の引用にある「トークン」というものもAIファクトリーを語る上では理解しておくべき単語だ。

「トークン」とは、AIが理解・生成するために必要な「最小単位」である。例えば”TH”というトークンは、”The”や”Theory”へと続く可能性を持つ。

つまり、AIが生成するすべての出力(テキスト、画像、音声など)はトークンの集合体であり、AIファクトリーが生み出すトークンは「デジタル知の単位」だと言える。 従来は、たとえば「自動車を1万台生産した」という物理的なアウトプットが評価されていたが、今後は「3億トークン分の知識を生成した」というような非物質的成果が経済の重要な指標として評価されるようになるのだ。

このように、「AIが発展する=トークン生成量に基づく市場経済が世界を動かす」という流れを、我々投資家は心得ておく必要がある。

※1…「Blackwell GPU」・「Grace Hopper Superchip」・「NVSwitch」・「NVLink」・「Liquid-Cooled Rack」を代表として、並列処理や推論を実現。(参考記事:「エヌビディアの『Blackwell』を知る」、「エヌビディアの『GTC2024』イベントレポート」)

※2…「NIMs」と「Omniverse」がこの段階の中心となる。(参考記事:「GTC2025基調講演を徹底解説!」)

投資家の視座:バリュエーションではなく、業界全体の構造を確認する

ここまでお読みになれば想像に容易いと思うが、我々投資家は従来のような「PERが割安だから買う」や「EPS成長が鈍化したから売る」といった財務指標ベースの情報に頼るだけでは、投資判断を誤る可能性が高くなってしまった。

AI投資を成功させるために問うべきは、

- その企業は、AIファクトリー時代において、どの段階(前述の①②③)に位置しているのか?

- その企業の成長は、トークン経済にどう関与するのか?(トークンを生むか、使うか、仲介するか)

という構造である。こうすることで我々は短期の業績動向ではなく、5年後に生き残っている構造を読み解くことができるはずだ。マーケットがセンチメントに揺れる時こそ、構造に根ざした視座が真価を発揮する。

まとめ

- AIの成長過程には、「Perception AI」→「Generative AI」→「Agentic AI」→「Physical AI」の4つのフェーズが存在する。

- 現在は、「Generative AI」から「Agentic AI」へ移行した段階であり、これには「Reasoning」という新たな「推論」の誕生が寄与している。

- 従来の「推論(Inference)」はAIが学習済みの知識を適用するだけだった一方で、AIが考える(=Reasoningする)プロセスが組み込まれたことによって、精度の高いデータが生成可能になった。

- 今後更なるAIの進化には、従来のデータセンターでは処理しきれないほどの計算とデータ処理が必要であり、これを効率的かつ正確に進めるのが「AIファクトリー」の役目だ。

- これからは、AIファクトリーが生み出した「トークン」の生成量に基づく市場経済が世界を動かす時代へと展開していく。これを理解して投資活動を行おう。

編集部後記

こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。

公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。

また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。

<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。