世界最大の小売企業である、アメリカのWalmartとAmazon.com。近年、両社のAIを駆使したサービスやビジネスに注目が集まっています。

そして興味深いことに、FY25Q4決算では、WalmartとAmazon.comではAIの使用目的や使っているAIの種類が全く違うということが明らかになったのです。

今回は、そんなWalmartとAmazonの「AIの使い方と種類」について、プロのファンドマネージャーが解説します。

投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。

(Fund Garage編集部)

小売業界で進むAI技術:WalmartとAmazon.comの事例から

直近の四半期ベース(FY25Q4:2024年11月〜2025年1月)で世界最大の売上高を誇るのは、米小売り大手Walmart(WMT、以下Walmart)と、米Amazon.com(AMZN、以下Amazon)だ。

そんな両社の小売り事業の成長を支えるのは、紛れもなくAI技術である。たとえば、WalmartがAIを使ったPOSデータのビッグデータ解析を通じて新たなマーケティング施策を取り入れたことで、パンデミック後にいち早く業績を回復させたのは記憶に新しい。

そして両社をよく調べてみると、そのAI技術の発展には面白い違いがあることが分かった。恐らくこれが、今のAIのリアルワールドでの現実だと捉えられそうだ。

そこで今回は、先週発表されたWalmartとAmazonの決算内容を簡単に確認しながら、両社が駆使するAI技術について比較してみたい。

Walmart:AI活用によるデータ駆動型マーケティング

最近のWalmartの実店舗に足を運ばれたことがあれば共感いただけると思うが、「内食(あるいは中食)」需要を取り込むように生鮮品や総菜など”grocery”エリアの面積をグッと増やしたことで、「大手ディスカウンター」という印象からはだいぶ変貌している。

YouTubeで「shopping at walmart」と検索していただくと、買い物を楽しむYouTuberたちが最新の陳列を見せてくれて面白いので、ご覧になってもいいだろう。

今回の決算発表で強調されたのは、①AIを活用した在庫管理(Wally) ②AIによる広告最適化(Walmart Connect) ③AIによるオペレーション効率化 であった。

①「Wally」とは、在庫切れや過剰在庫の問題をより正確かつ迅速に特定できるように学習されたAIエージェントだ。これは物流効率化に役立つものであるが、AIが経営意思決定を担うレベルには達しておらず、「補助ツール」としての役割にとどまっている。

②「Walmart Connect(広告事業)」は、AIを活用しユーザーの購買行動データを元に最適な広告を配信することを目的としている。成長率は+24%と、「AIを活用したターゲティング広告」としての価値は認められているものの、本質的な経営革新には至っていない。

③フルフィルメントセンター(物流センター)を自動化することで、在庫配置の最適化とコスト削減を実現している。しかし、これは「AIを活用したルールベースの最適化」に近く、Agentic AIのような自己判断を伴うものではないことに注意が必要だ。

このように、AIをマーケティングなどに積極的に活かしているとされるWalmartでさえ、実は未だAIの利用は初期段階だということが明らかになった。つまり、いわゆる「Perception AI」の段階のものが多く、その次の「Generative AI」や「Agentic AI」という水準にはまだ達していない(なお、この3つのAIについては最後に説明する)。

Amazon.com:「AI駆動型ダイナミックプライシング」

一方のAmazonは、既に「AIを活用したダイナミックプライシング(価格変動システム)」を導入していることが、今回の決算で明らかになっている。

これは、リアルタイムで市場の状況・競合価格・在庫レベル・消費者の行動データを分析し、最適な価格を自動で設定するシステムだ。つまり、自律型の「Agentic AI」ということになる。

この高度なアルゴリズムのおかげで、Amazonは8年連続米国の主要小売業者の中で最安値を実現している。

このような競争力のある価格を維持することで、競合他社よりも優位に立つことができるが、もちろんリスクもある。それは、価格変動が頻繁すぎると消費者が混乱したり、ブランドの信頼性が損なわれる可能性があるということだ。

そのため、長期的なビジネスの成功にはAIの学習精度向上が必要不可欠だといえよう。

前述したように、WalmartもAIを活用した価格戦略を進めているものの、Amazonのような高度なダイナミックプライシングにはまだ到達しておらず「Perception AI」の域を超えない。Walmartは価格戦略をAIに全面的に任せるのではなく、まずは在庫管理の最適化を重視しているといった現状が今回の決算で明らかになった。

WalmartとAmazonのAI:「Perception AI」「Generative AI」「Agentic AI」?

なぜ、AIの種類について私がこれほどこだわるのか。

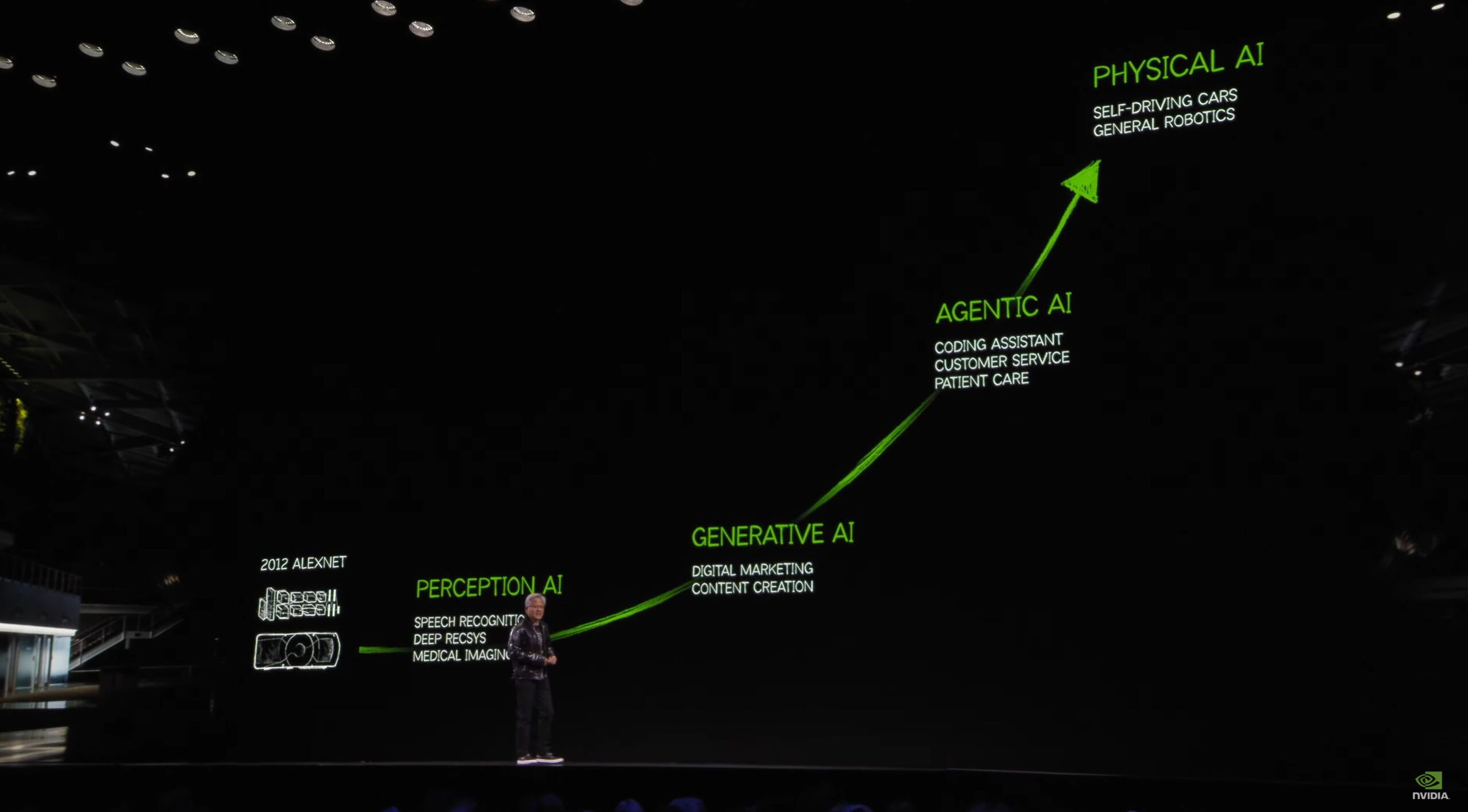

ここで思い出して欲しいのが以前の無料記事「CES2025レポート:NVIDIAが語る『Agentic AI』」でお伝えした、CES2025でエヌビディアのジャンセンCEOによる説明だ。

要はAIことArtficial Intelligence(人工知能)の開発進化の話だが、多くの人がこうした区別をせずひと言で「AI」と括ってしまう。だからこそ、そのワークロードの違いなどが曖昧になって、実際に不必要な議論や混乱があちこちで巻き起こっているのだ。

ならば、Walmartの「Wally」やAmazonの「ダイナミックプライシング」はどれにあたるのだろうか。

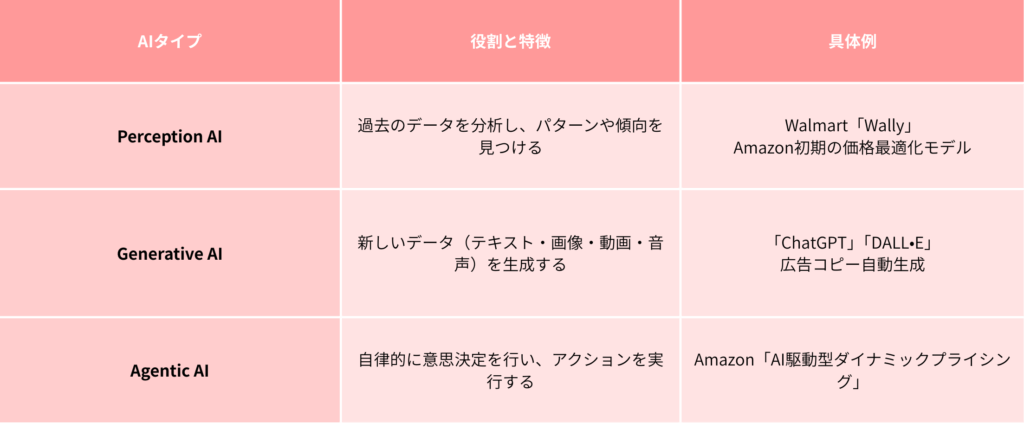

「Perception AI(分析型AI)」とは、過去データを活用して未来を予測するが、自律的な意思決定までは行わないタイプのAIのことだ。この点から、Walmartの「Wally」は典型的なPerception AIだと言える。つまり、在庫データを分析し「どの商品が不足しそうか?」を予測はするが、自律的に「仕入れを決定する」ことはしないということ(=最終判断は人間)。

一方でAmazonのダイナミックプライシングAIは、競争状況をリアルタイムで監視することで「この商品は値下げすべきか?」とAIが自律判断して実行するという点で、「Agentic AI(自律型AI)」に近いといえる。

この違いを下記に一覧表にしてみたので、ぜひ参考にしていただきたい。

やはりAmazonの場合は、AWSという世界最大のクラウドサービス・プロバイダーとしてのコンピューティング・プラットフォームのインフラを整えていることから、AI用途の桁違いのコンピューティング・パワーも提供可能となっている。

そして今回、WalmartのAIの実力レベルを精緻に調べてみて、あらためて現実社会ではまだまだAIの普及はこれからだと痛感することができた。

まとめ

- Walmartの主なAIの使い方は、需要予測・在庫最適化・業務効率化である。

- Amazonは、消費者の検索・クリック数・購入履歴を基にAIが「価格弾力性」を学習し、最適な価格戦略を立案するという「AI駆動型ダイナミックプライシング」の技術を展開している。

- 「Perception AI(分析型AI)」とは、過去データを活用して未来を予測するが、自律的な意思決定までは行わないタイプのAIのこと。

- 「Generative AI(生成AI)」とは、過去データを学習し新たなデータを生成することができるAI。

- 「Agentic AI(自律型AI)」とは、自律的に考え決定することができるAIのこと。

- Walmartは「Perception AI」、Amazonは「Agentic AI」の技術でそれぞれのビジネスを展開していると言える。

余談になるが、なぜ今、老舗のイトーヨーカ堂、西友、そしてイオンなどが経営に苦しんでいるのか不思議でならない。一言で言うなら、日本のこれら小売業の経営の怠慢が根本原因だと思っている。

Walmartも、イトーヨーカ堂も西友もイオンも、日常の生活必需品を販売しているという点では同じだ。でも、日本のそれらはWalmartに比べて、明らかに店内で感じるワクワク感や「飽きさせないようにする」工夫が足りないが圧倒的に乏しいと感じてしまう。

その結果、顧客への訴求力を安易に低価格にだけ求めるしかなくなり、結果的に粗利率が低下して経営体力が疲弊していく。「Everyday Low Price」を掲げるWalmartは「低価格」と同時に、「買い物をする楽しさ」のようなものを提供しているように、いつどこのWalmartに行っても(筆者はもう30年もの間、渡米する度にあちこちのWalmartを利用している)感じられるのだ。

編集部後記

こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。

公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。

また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。

<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。