投資を始める際にまず決めておくべきは、「投資ポリシー(投資の目標)」だと言えます。何事も目標があってこそ、長く続けられるものです。

そして、せっかく投資ポリシーを定めても、間違った情報収集をしていては投資はうまくいきません。

今回は「投資ポリシーの定め方」と「情報の取り方」という2つの観点から、投資家が心得るべきポイントをプロのファンドマネージャーがお伝えします。

投資での資産形成をお考えの方も、既に投資を始められている方も、ご自身の知識と照らし合わせながらご覧ください。

(Fund Garage編集部)

投資判断は「焦らない、流されない」

投資に絶対必要な時間軸の概念——最終的な目標はぶらさない

先週は「米国大統領選挙」を前に、主要メガテック5社GAFAMとAMDの決算発表が行われた。これら6社の決算発表を受け米国株市場は乱高下、取分け水曜日のマイクロソフトとメタ・プラットフォームズの決算発表翌日は米国株市場が大きく下落した。そして、金曜日の日本株市場も大幅下落という結果となった。

ところがここで需要なのは、これら主要AI関連ハイテク企業の決算内容の中でガッカリさせられる企業はただの一社もなく、むしろ極めてポジティブな内容だったということだ。

そして、もう一つ忘れてはならないのは、今週火曜日に米国大統領選挙が、6日と7日にFOMCが開催されるということだ。

このような重要イベントが3つも重なるタイミングで、なぜ投資家たちは「買う」という投資判断をし、またその後「売り」という投資判断に変えたのだろうか。

恐らく今回の場合は、株式市場によくありがちな「みんなで渡れば怖くない」的な心理形成だったのだと私は想像している。

別の視点から考えてみよう。投資をやっていると必ず、「今買っても間に合うか?」「まだ買っても大丈夫か?」と考えてみたり、「少し下がったところで買おう」「もう高くなってしまったから買えない」と考えたりする話を聞くが、こんな風に悩む人は多くの場合、想定外の高値を掴んでは安値で手放すを繰り返している場合が多い。

有名な相場格言に「まだはもうなり、もうはまだなり※」というのがあるが、正にその教えの通りなのだ。そうして悩んでいるときに彼らの目線が捉えているのは、その時々の「風向き(=センチメント、市場の全体的なムード)」だけでしかない。

投資をする時は誰だって一歩踏み出す瞬間は躊躇うものだが、そんな時は投資の時間軸、つまり投資ポリシーを確りと持つことを何よりも優先させるべきだ。

仮に明確な右肩上がりのビジネス・トレンドがあったとしても、短期的な相場の上下は需給で決まる。ところが本来の株式の投資価値というのは、その企業の黒字が続く限り、長期的には必ず増加していくものだ。だからこそ、短期的な需給の中で切った張ったをしたいのか、あるいは長期的なビジネス・トレンドの中で長期投資をしたいのかということを、自分自身できっちりと決めておくことが重要になる。

※…「まだ相場は下がるから大丈夫だろう」と思っているときは実は「もう底値」かもしれないし、逆に「もう限界かもしれない」と思っているときは「まだ相場は下がり続ける」かもしれない、ということ。つまり、相場は予想通りに上昇・下落するものではないから、安直な判断で投資を行うべからずという戒め。

投資の情報収集——メディアもSNSも、鵜呑みにしてはいけない

では早速、投資ポリシーを定めたら投資先の情報収集を始めたいところだが、ここにも多くの投資家が陥りやすいポイントがある。それは、「情報の取り方」である。

「オールド・メディア」と呼ばれるテレビ局や新聞社が報じる情報は、近時、どれもこれもかなりな偏向が入っている。これは否定しようがない事実であり、さらに悪いことにはそれによって世論や資本市場が動かされるという現実がついてまわる世の中になってしまった。

言い換えれば「オールド・メディア」の存在はやはり偉大だということだし、それに支配されてしまっている人もまだまだ圧倒的に多いということだ。

ならばインターネットの情報の方が常に正しいかと言えば、必ずしもそうとは言えない。SNSのいわゆる「リポスト」機能での情報拡散は凄い力を持つが、利用者の多くがリポストする段階で内容の精査はしていない。ただ善意や共感といた感情由来の行為なので、それ自体を否定することもできないのがまた難点である。

さらに、AIを使った「リコメンデーション・システム」は、その人が興味を持ちそうなものを自動的に画面に並べるように進化しているので、それに気づかず使ったり観たりしているだけで自動的に同じようなコンテンツばかりに囲まれるようになっている。

そして我々は知らず知らずのうちに、自分の好みの考え方が堅固になり、あるいは「みんなそうなんだ」とさえ思い込むようになってしまう。こうした状況は「エコーチェンバー(反響室)現象」と呼ばれる。(※このような話にご興味がある方は、ぜひFund Garage公式YouTube「勝木ユウの経済教室」内のプレイリスト「情報リテラシー・フェイクニュース」を参照してください。勝木ユウの専門分野でもあるので、分かりやすく丁寧に解説しております。)

なぜこうした内容をあらためてここでお伝えしているかと言えば、投資の世界においても最近はかなり看過できない状況が散見されるようになっているからだ。

たとえば、先週の日経平均急落の原因ともなったマイクロソフト(MSFT)の決算内容を例に挙げてみよう。

Bloombergの記事「マイクロソフト株大幅安、クラウド見通しに失望感-増収率鈍化へ」の中で、

エイミー・フッド最高財務責任者(CFO)はアナリストとの電話会見で、AI分野推進で当てにしていた一部のデータセンター能力が実現しなかったと指摘した。これがアジュール事業の10-12月期売上高の伸びを抑える見通し。

フッド氏は「われわれは供給不足にあり、よりバランスの取れた状態に持って行くことに引き続き注力している」とインタビューで語った。

といかにも負の印象を抱かせそうな言い回しが記載されている。しかし実際には、こうしたコメントをフッドCFOは決算発表カンファレンスで話していない。

そして実際に、この記事を読んだ投資家のひとりが「マイクロソフトの決算でアジュールの見通しに失望感という記事が出ました。『AI分野推進であてにしていた一部のデータセンターの能力が実現しなかった』との内容でアジュール部門の成長鈍化で株価が急落しましたが、エヌビディアなどは大丈夫でしょうか?」という質問を私宛に送ってきてくださった。

恐らく、決算発表カンファレンスの内容のBloomberg記者の要約の仕方と、その原文の日本語翻訳の巧拙の問題だと思われるが、結果として市場もこの質問を送ってきた投資家と同じような発想で反応していた。

特にBloombergの米国株や米国市場に関するニュースは、他のメディアなどにたくさん横転用されているし、安易な市場コメンテーターやSNSによっても拡散されることがとても多い。誰もが決算発表カンファレンスの全部の内容をチェックするわけではないので当然と言えば当然だが、ここに我々投資家が陥りやすい罠があるという認識は常に念頭に置いておく必要があるだろう。

まとめ

今回は、「焦らない、流されない」投資判断のために必要なマインドをご紹介したが、いかがだっただろうか。

同じ市場の動きを見ているにも関わらず、投資スタンスの違いゆえに人によって絶好の買場となったり、反対に逃げ場となったりするというのは、そのビジネス・トレンドへの確信度合いの違いとも言える。だからこそ、投資の時間軸自体をぶらしてはいけないのだ。

また、これまでにもお伝えしているように、「一次情報」を必ず入手するということはぜひ徹底してほしい。オールド・メディアやSNSの情報は手軽に収集できるが、それらを鵜呑みにせずにまずは「疑ってかかる」、そして「一次情報に辿り着く」ようにしていきたい。

編集部後記

こちらは、Fund Garageプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」の再編集版記事です。

公開から半年以上経った記事になりますので、現在の情勢とは異なる部分がございます。当時の市場の空気と、普遍的な知見の皆様にお届けできれば幸いです。

また、こちらは無料版記事のため、最新の情報や個別企業の解説についてはカットしております。

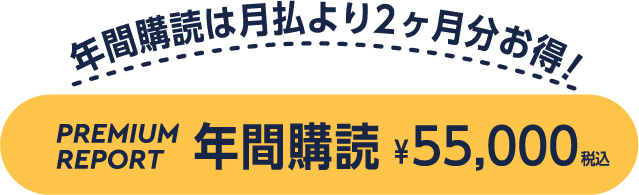

<FG Free Report では割愛>となっている箇所に関心をお持ちになられた方は、是非、下記ご案内よりプレミアム会員にお申し込みください。

有料版のご案内

Fund Garageのプレミアム会員専用の「プレミアム・レポート」では、個別銘柄の買い推奨などは特に行いません。

これは投資家と銘柄との相性もあるからです。「お宝銘柄レポート」とは違うことは予めお断りしておきます。お伝えするのは注目のビジネス・トレンドとその動向がメインで、それをどうやってフォローしているかなどを毎週お伝えしています。

勿論、多くのヒントになるアイデアは沢山含まれていますし、技術動向などもなるたけ分り易くお伝えしています。そうすることで、自然とビジネス・トレンドを見て、安心して長期投資を続けられるノウハウを身につけて貰うお手伝いをするのがFund Garageの「プレミアム会員専用プレミアム・レポート」です。